312

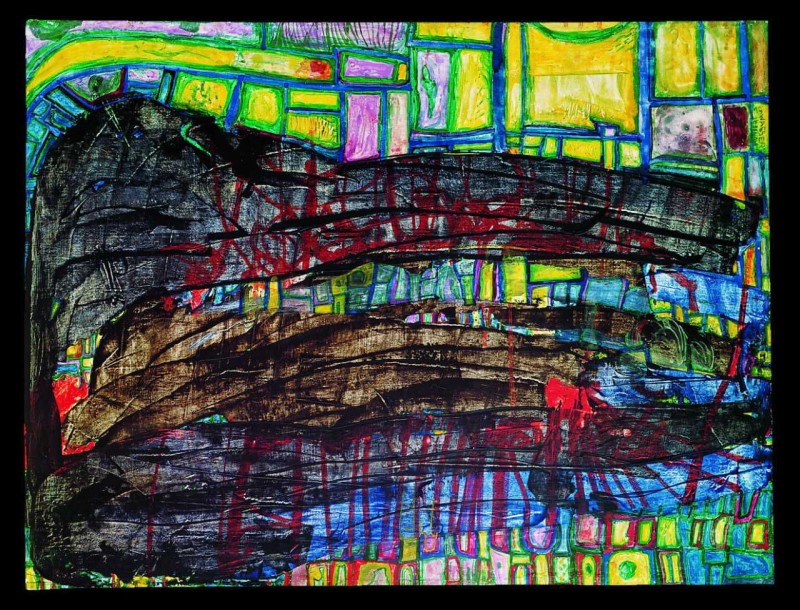

UTILISATION ECONOMIQUE DE L'ESPACE MEME TOUT PETIT

DIE WIRTSCHAFTLICHE VERWENDUNG EINER SELBST NOCH SO KLEINEN FLÄCHE

ECONOMICAL USE OF EVEN THE SMALLEST SUPERFICIES

1957

Painted in St. Mandé/Seine, July 1957

480 mm x 630 mm

Mixed media: Aquarell, Chrysochrome, Eitempera, weiß grundiertes Papier auf Leinen

- 31st Venice Biennial, 1962

- Osthaus Museum Hagen, Hagen, 2015

- *

- World Travelling Museum Exhibition:

- The Tel Aviv Museum, 1976

- Art & Antique, Hofburg, Vienna, 2013

- A. C. Fürst, Hundertwasser 1928-2000, Catalogue Raisonné, Cologne, 2002, Vol. II, pp. 336-338 (and c)

- XXXI. Biennale di Venezia, Austria, 1962, cat. 23

- Kestner-Gesellschaft, Hanover, 1964, p. 157

- National Gallery of Iceland, Reykjavik, 1976, p. 169 (c)

- Supplementary edition, Reykjavik, 1976, p. 35

- Neuheiten im Frühling 2014, Galerie Zetter, Vienna, 2014, 44f. (c)

- Hundertwasser Lebenslinien, Osthaus Museum, Hagen, 2015, p. 24 (c)

Hundertwassers Kommentar zum Werk

Ich hatte eine Viele-Punkte-Strategie, um in Paris ohne Geld zu leben und zu malen.

1. Ich hatte vierzehn Freunde und bekannte Familien, die mich jeweils einmal pro Woche zum Mittag- oder Abendessen einluden. Das konnte ich auch auf alle vierzehn Tage strecken; so fiel ich niemandem zur Last, und habe dies auch nie konsequent gemacht.

2. Ich habe nie Essen aus Mistkübeln genommen, wohl aber Material, Packpapiere, Sperrholzplatten und Stoffreste, die ich zu Kleidern, Schuhen und Schlafsack umgestaltete.

3. Wenn ich Punkt Mittag auf einen der offenen Pariser Märkte ging, so wurde alles, was nicht verkauft wurde und in Gefahr stand, schlecht zu werden, auf die Straße geworfen. Die Kunst bestand darin, diese Nahrungsmittel - hauptsächlich Obst - schnell einzusammeln, bevor die unfreundlichen Straßenkehrer mit den Besen auf die Finger schlugen.

4. Von Brô lernte ich, vom Weizen zu leben. Mit einem Kilogramm Weizen vom Bauern oder billig als Hühnerfutter oder Saatgut erworben, konnte ich eine Woche leben. Ich konnte daraus machen: Weizensuppe, Brot, Weizengaletten, Weizenkaffee und Weizenkeimsalat. Weizen unterlag dem Staatsmonopol so wie Tabak. Damit man nicht auf den Gedanken kommt, mit Weizen für nur eine Mark pro Monat (oder so ungefähr) zu leben, war der Weizen für Vieh rot oder blau gefärbt. Ich fuhr einmal mit dem Fahrrad zum nächsten Bauern hinter St. Maur, bekam für einen Tag Kartoffelklauben fünf Kilogramm Weizen, mit dem ich monatelang auskam.

5. Zu Gratis-Wohltätigkeitsausspeisungen, z.B. im Palais Royal, von künstlerliebenden Damen finanziert, bin ich nur selten gegangen.

6. Vor den Pariser Cafés, z.B. dem "Deux Magots", stand ich so lange, bis mich jemand kannte und zum Tisch einlud. Nachher bat ich um etwa zwanzig Cents (zehn Pfennig), nie mehr, was man mir bereitwillig gab. Da ich kein Geld ausgab, hatte ich mit der Zeit dennoch immer mehr Geld.

7. Bei Besuchen bat ich auch um etwas Salz, Zucker oder Öl, nie mehr, als um eine leere Fotohülse zu füllen, was man mir stets erstaunt, aber bereitwillig gab.

8. Weggeworfene harte Baguettes in Wasser aufgeweicht und geröstet, wurden wie frisches Brot.

9. Ich borgte ein Fahrrad von der Familie Dumage (die Metro war zu teuer) und wohnte in einem nicht benutzten Abstellraum, in einer nicht benutzten Garage.

10. Gewaltmaßnahmen, wie sie mir Kiki Kogelnik erzählte, unternahm ich nie: Arnulf Rainer führte Kiki in ein Nobelrestaurant der Champs Elysee zum Essen und sagte: "Ich nehme die rechte, du die linke Seite". Sie rannten von Tisch zu Tisch, um die Speisereste, die noch auf den Tellern lagen, in sich hineinzustopfen, bevor die Ober abräumten. Bevor man reagieren konnte, waren sie wieder draußen.

Mit diesen funktionierenden Selbsterhaltungsstrategien wollte ich mein Leben leben und war eigentlich sehr ungehalten und gar nicht froh, als jemand ein Bild kaufen wollte. Als ich mehrmals ablehnte - ich wollte unbedingt diesen glücklichen und autarken Zustand verlängern, der etwa 10 Jahre anhielt - bekam ich den Ruf, geschäftstüchtig zu sein. Dabei wollte ich nur beweisen, daß man ohne Geld leben kann, schon wegen meiner Mutter, die immer sagte: "Malen ist ein Hungerleiderberuf". Als ich meinen ersten Vertrag mit Kamer hatte, schrieb ich in den Ausstellungskatalog der Galerie St. Stephan: "Malen ist kein Hungerleiderberuf, denn man kann damit schnell reich werden. Mit dem Geld, das ich in Frankreich mit meiner Malerei verdiente, habe ich mir ein Haus und ein Auto gekauft". Als ich das bewiesen hatte, war Geld für mich wie schon zuvor nicht mehr interessant, es sei denn als Wertschätzung meines Anliegens, später für Naturfreikäufe und zur Unterstützung von Architekturen, wenn das Budget überschritten war. (siehe auch Brennessel-Aktion, Bd. 1, S. 84-86) (aus: Hundertwasser 1928-2000, Catalogue Raisonné, Bd. 2, Taschen, Köln 2002, S. 336f.)